民间配资炒股 这座山为何被历代王朝封禁了1000多年,擅入者,斩立决

FOF如今已经不再是公募基金的专有名词,今年以来,银行理财子公司、券商都纷纷大举进入FOF产品市场民间配资炒股,且增长速度有所加快。

黄巢起义,山林深处的生机与杀机

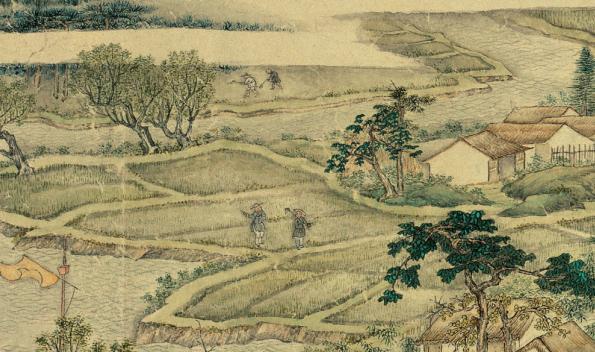

唐朝末年,经历了安史之乱后,朝廷内忧外患,藩镇割据横行,宦官专权更使得朝政腐败不堪。百姓的哀嚎声中,农民起义如星星之火,逐渐燎原。公元875年,黄巢起义爆发,这位落第的科举生,带着满腔对腐朽官僚制度的不满,挥起反抗的旗帜。他与王仙芝联合,聚拢了大批私盐贩子,起义军迅速扩张,从最初的数千人发展到几十万之众。这支队伍像滚滚洪流般横扫大半个中国,而在这洪流中,铜钹山因其险峻地势成为了历史风暴的一角。

黄巢起义军的南下行动中,铜钹山成为了他们的重要据点。铜钹山位于信州(今江西上饶),地处闽浙赣三省交界,山高林密,地形复杂。义军在渡过长江后,攻陷信州,选择铜钹山作为临时基地。这里不仅是自然屏障,更是战略重地:站在山巅,可俯瞰四周敌军动向;山中藏有丰富的自然资源,便于队伍驻扎和补给。而对黄巢而言,这座深山老林的意义远不止如此。

彼时,信州的官吏早已习惯鱼肉百姓,尤其是信州知府饶某,他的恶行让铜钹山周边百姓怨声载道。一次避暑期间,饶知府竟借“为皇上选美”的名义,强抢民女,将不少山中女孩掳至山庄。叶家小院正处深山,原本是个宁静安详的地方。叶猎户一家虽贫苦,却自给自足,一家人平和度日。然而这一天,恶运降临。

清晨,叶猎户早早外出打猎,希望为女儿的出嫁讨个好彩头。叶家的女儿芳龄十八,正是村中有名的美人,被知府爪牙盯上了。叶母因不愿让女儿受辱,与来人争执,最终被打翻在地,叶家女儿被强行掳走。等到叶猎户归来,看到妻子瘫倒在地,儿子头破血流,女儿已不知所踪,他怒火中烧,提着猎刀冲向知府山庄。

在山庄前,叶猎户不仅没有寻回女儿,反而撞见了一场大混战。原来,黄巢义军得知强抢民女的暴行后,当即出手营救。义军将这些女孩护送至安全地带,同时抓捕了部分知府党羽。叶猎户听到山林深处传来女儿的呼喊声,转头看到女儿安然无恙地站在义军队伍中。义军领头的壮士对叶猎户说:“我们与官府为敌,就是为了拯救像你们这样的百姓。”此刻,叶猎户放下了猎刀,转而举起拳头向义军致敬。

叶猎户的事件点燃了整个铜钹山区域百姓的反抗之心。起义军利用铜钹山的险峻地势,与当地山民建立起紧密的联系。山民们熟悉地形,为义军提供补给和掩护,而义军则为山民保护安全。黄巢深知,要保住这片根据地,必须团结山中百姓,他在山中开会,号召义军严守纪律,不得骚扰山民。山民们在这一时期过上了短暂的安稳日子。

饶知府虽然狼狈逃窜,但信州官府很快就向朝廷告急,官兵逐渐向铜钹山方向逼近。唐王朝对黄巢的威胁已经极为重视,派出大批精锐部队围剿起义军。铜钹山内外,一场无声的对峙悄然展开。

官府的策略并非强攻,而是围困。他们封锁了通往铜钹山的所有道路,架设岗哨,严令“擅入者,斩立决”。这一手段意图孤立铜钹山,切断义军与外界的联系,同时希望借此瓦解起义军的士气。义军依靠山林的掩护与官军周旋,他们熟知山中的每条小径,甚至能神不知鬼不觉地从官军眼皮底下穿越封锁线,取得补给。

尽管黄巢义军最终离开铜钹山,继续南下,但这座山已成为官府的眼中钉。朝廷深知,这样的地势和生态条件对任何反叛势力都具备天然吸引力。为了防止未来再次发生类似的叛乱,官府决定采取极端措施——永久封禁铜钹山。他们派出士兵,将山中大片区域设为禁地,竖立石碑警告:“擅入者,斩立决。”

铜钹山的封禁不仅断绝了当地山民的正常生活,也为历代朝廷提供了一个应对叛乱的模范手段。从此,这片土地被隔离在权力的边界之外,成为大唐衰落与百姓抗争的无声见证。

明清封禁,权力的妥协与地域的困局

铜钹山的封禁并非没有争议。明朝时期,铜钹山不仅是生态资源的宝库,还蕴藏丰富的矿产资源。历史文献记载,这里“擅铅矿材木之饶”,拥有大量可供开发的矿石与木材。朝廷对资源开发的态度始终摇摆不定,一方面,铜钹山丰富的资源对于地方经济发展和国家财政收入而言,极具吸引力;另一方面,开发势必带来大量流民聚集,一旦管理失控,极可能引发新的社会动荡。

明正统年间,铜钹山一度被矿工叛乱拖入历史风暴中。正统十四年(1449年),以叶宗留为首的矿徒在铜钹山周边掀起暴动,对闽浙赣三省毗邻州县大肆劫掠。朝廷为平定叛乱,投入重兵“剿抚并用”。虽然叛乱被迅速平息,但铜钹山的复杂地势再次引发官府对其控制力的忧虑。当时的户部尚书金濂与地方官员一致认为,若能彻底封禁铜钹山,将能有效避免类似动乱重演。于是,一道严令颁布:以铜钹山为中心,方圆数百里范围内划为封禁区,不得随意进出,不得开垦采矿。

这一决策使得铜钹山及周边区域陷入双重困境。一方面,山中的资源因封禁而被闲置,潜在的经济利益无法变现;另一方面,当地居民原本以狩猎、采药为生,封禁后只能被迫迁出家园或转为非法活动。铜钹山在经济开发与社会稳定之间,始终游走在一条难以平衡的灰色地带。

清政府上台后,虽然改朝换代,但对铜钹山的封禁政策却沿袭未变,甚至有所强化。顺治九年(1652年),江西巡抚蔡士英奉旨前往铜钹山实地勘察,以确定封禁区域的具体价值。在调查报告中,他指出,山中确实有许多优质木材和矿藏,但若予以开发,必然吸引大量流民涌入,这些人中很可能掺杂着抗清势力,带来更大的治安隐患。因此,他建议继续封禁,并上奏强调:“采木有害无利,以后不许妄请。”顺治帝对此表示赞同,并将此批示作为清廷维持铜钹山封禁的指导方针。

尽管朝廷在政策上持“封禁到底”的态度,但在执行过程中,封禁效果却并不理想。实际上,清代的铜钹山封禁更多是“纸上谈兵”,山民偷猎、开垦、采矿等现象层出不穷。康熙年间,“三藩之乱”爆发,信州一带官府失守,盗匪与流民混杂,铜钹山再次成为反叛势力的庇护所。康熙十三年至十八年间,朝廷派兵围剿,却因山林复杂、敌人灵活而屡屡无功而返。所谓“禁地”,实际上成为无主之地。

清代中期,由于人口增长和土地资源紧张,越来越多的贫民偷偷进入封禁区开垦谋生。地方官员对此采取睁一只眼闭一只眼的态度,既不主动驱逐,也不完全放任。许多记录显示,铜钹山的封禁范围内已开垦出c,部分地区甚至出现棚民定居。

为控制局势,清廷多次下令增派人手加强巡查,甚至修建营房、竖立封禁碑,但都收效甚微。一些地方官员认为,封禁区已被百姓实际占领,与其花费大量人力物力维持虚假的封禁,不如顺应民意解除禁令。乾隆至道光年间,这一呼声逐渐加强,但清廷高层依然对解禁持保守态度,始终秉持“封禁有利于地方治安”的观念,试图维持千疮百孔的政策。

明清时期,铜钹山的封禁反映了古代中国基层治理的复杂性和脆弱性。对官府而言,铜钹山的封禁是“治乱”的工具,却也是治乱的诱因。权力无法渗透到山中时,封禁成为维护表面秩序的唯一选择;而封禁的疏漏又使得这片土地成为一个灰色地带,孕育出新的动乱与矛盾。

禁令徒存,山中百姓的自救与传承

进入封禁区的山民,被称为“棚民”,这个名称源于他们居住的简陋棚屋。为避免官兵巡查,棚民们的居住地多隐匿于深山密林,棚屋通常用竹子和木材搭建,结构轻便且易于拆卸,一旦遭遇突发状况,便可迅速转移到其他隐蔽之地。棚民们白天劳作,夜晚闭门安息,保持警觉,生活仿佛笼罩在无形的阴影之下。

棚民的生计多依赖山中资源,他们采药、狩猎、种植耐寒作物,甚至冒险偷渡封禁区边缘进行交易。铜钹山的自然馈赠虽丰富,但开荒耕种的土地十分有限,粮食产量低,山民们为了养活一家老小,往往需要依靠多样化的技能谋生。

山中猛兽、恶劣天气、疾病以及巡查官兵的抓捕,无时无刻不威胁着棚民的生命。他们只能凭借代代相传的智慧与经验,在夹缝中求生存。虽然封禁政策让他们失去了许多权利,但也让棚民们形成了一种独特的生存哲学:与自然共生,忍耐而不反抗,顽强地守护自己的家园。

进入清代后期,随着人口增长和土地资源的紧缺,越来越多的流民涌入封禁区寻找生存机会。地方官府虽然表面上坚持“永行封禁”的政策,但实际上对棚民的存在早已无能为力。巡查官兵甚至开始默许棚民的活动,只要他们不公开违法,便不会被驱逐。

雍正年间,福建崇安县知县刘埥曾两次深入铜钹山,详细记录了禁区的情况。他在《会勘封禁山纪事》中提到,封禁区内的山林多被开垦成田地,甚至在“封禁腹心”地区,也出现了农耕活动。他还提到,巡查官兵对采药、打猎的穷民多“知其无他意而不深问”,甚至允许他们携带短刀、小枪等利器。尽管封禁碑和禁令仍然存在,但山中早已恢复人烟,这片禁地已逐渐成为一个灰色的治外之地。

千年禁地,生态奇迹的遗产

千年的封禁,虽然出于历代王朝对政治与治安的考量,却无意间为铜钹山留下了一份无与伦比的自然遗产。大规模的人类活动长期被限制,铜钹山内的森林、溪涧、山谷得以保持原生态,这片被称为“封禁山”的禁地,如今已成为一座天然的“生态博物馆”。

时至今日,铜钹山被列为国家级森林公园,成为上饶地区的自然瑰宝。走进铜钹山,最令人震撼的是那浓密如海的森林,枝叶交错间遮天蔽日,阳光透过树冠洒下点点金光,犹如梦境。山间空气清新,夹杂着草木的芬芳,鸟鸣与潺潺溪流声交织,让人仿佛置身世外桃源。

铜钹山的封禁虽是历史的遗憾,却意外成为了生态保护的伟大实践。其森林覆盖率高达98%,数万亩原始森林至今保存完好,是我国南方少有的一片净土。

铜钹山因封禁得以保留了极其丰富的生物多样性。这里分布着上千种高等植物,包括许多国家一级保护植物,例如红豆杉、香榧、银杏等。这些古老的树种中,有些已存活上百甚至千年,树干粗壮如柱,树冠高耸入云。尤其是红豆杉,这种被称为“植物界活化石”的珍稀物种,在铜钹山内随处可见。

此外,铜钹山的毛竹林面积也极为可观,覆盖面积达十万多亩,郁郁葱葱,宛若一片绿色的海洋。这些毛竹不仅是生态屏障的一部分,也为山间野生动物提供了栖息地。在竹林深处,常见野鹿穿梭其间,偶尔还能看到国家一级保护动物,比如云豹、中华穿山甲等。铜钹山因此被誉为“野生动物的天堂”。

铜钹山的生态系统中,还分布着三十多种国家重点保护动物,包括白鹇、鸳鸯、林麝、白鹭等。由于这里的环境保持原生态,这些濒危动物得以繁衍生息。铜钹山不仅是江西省内的重要自然保护区,更是全球范围内生物多样性保护的典范之一。

铜钹山不仅以自然景观闻名,还因其独特的气候条件成为避暑胜地。在炎炎夏日,铜钹山的温度比山外低约15摄氏度。清晨,山间云雾缭绕,仿佛笼罩在白色的轻纱中;傍晚,山风吹拂,凉意沁人心脾。古代文人雅士甚至赋诗咏叹,称铜钹山为“暑退寒消处”。

关于铜钹山,还有许多引人入胜的传说。当地百姓至今流传着信州知府在山中避暑的故事。据说,知府选择铜钹山为避暑地,并非仅因其凉爽的气候,更因为山中的泉水清甜无比,号称“玉泉”。而在山顶,至今仍存一处“避暑石”,传闻为知府当年在山中小憩时的石床。

山间还有无数奇石、飞瀑、幽潭,被赋予了各种神秘的名字和传说。例如,“龙吟潭”因其水流湍急,声似龙吟而得名;“卧虎石”则被传为山中一只神虎化石而成。历史与自然交织,赋予了铜钹山既古老又神秘的独特魅力。

自然的馈赠与人类的反思

铜钹山的故事是历史的遗憾与自然的馈赠交织而成的一部史诗。封禁政策虽曾对山民造成巨大伤害,却无意中保护了这片土地的生态系统。千年后,这里的茂密森林、珍稀动植物成为人类珍视的自然遗产。

站在铜钹山之巅,眺望这片绿意盎然的大地,人们感叹的不仅是自然的壮美,更是它在千年风雨中顽强守护的奇迹。这片从“擅入者,斩立决”的禁地走来的土地民间配资炒股,见证了人类的野心与愚昧,也书写了生命的韧性与奇迹。铜钹山的过去,警醒着人类珍惜自然的未来。